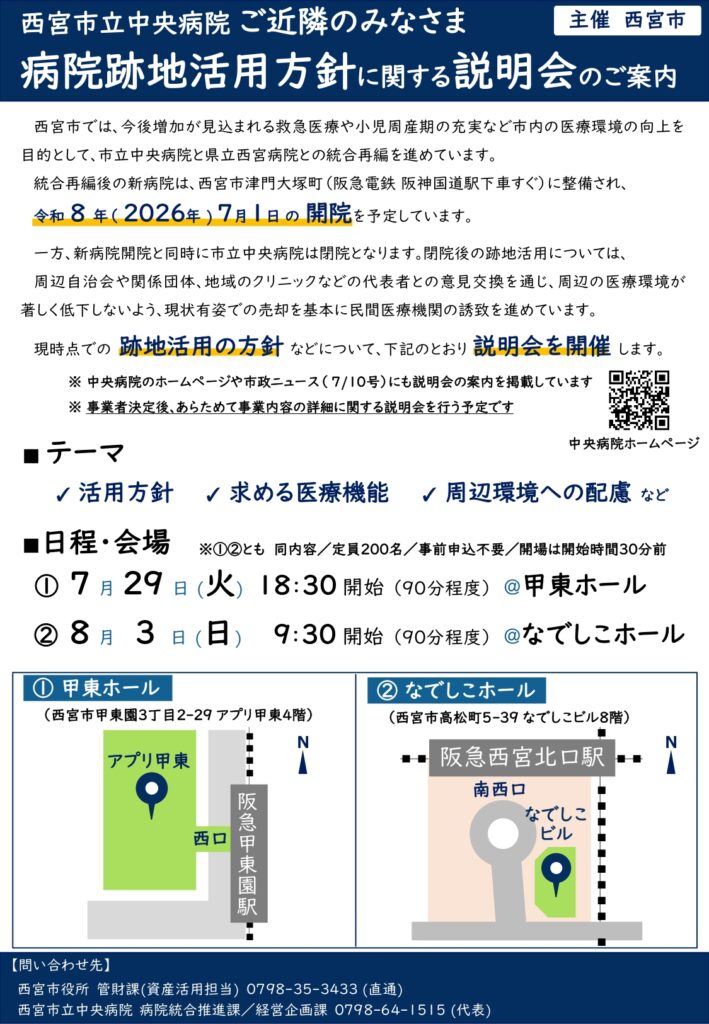

令和7年7月29日に甲東ホールで実施された「西宮市立中央病院跡地活用方針に関する説明会」に参加しました。

複数の市・病院関係者が説明し、約30名程度の市民の方々が参加されていました。

市当局からは、まず、統合新病院整備事業の進捗状況が説明されました。

令和8年7月1日(水)を開院予定日とすること、病床数552床、診察科目35科を予定していること

新病院の基本方針として

①高度急性期・急性期医療の提供

②救急救命センターとしての役割

③医療従事者の育成拠点を考えていることの説明がありました。

次に西宮市市立病院の跡地活用について、(1)これまでの経緯、(2)跡地活用方針、(3)参加資格条件、評価項目など(4)今後のスケジュールについての説明が順次されました。

これまでの経緯では、平成31年1月に統合再編基本協定を締結した後、令和元年10月から計10回の地域懇談会を開催し地域住民との意見交換を実施してきたこと、令和元年7月からサウンディング型市場調査の実施により計4回、民間事業者との意見交換を行ったことの説明がされました。さらに、令和4年9月に跡地活用方針の公表がされましたが、令和7年3月に跡地活用方針の見直しがされたことの説明がありました。

その上で、中央病院の入院患者の約63%が、半径約2キロ圏内の住民であるが、2キロ圏内には、同種・同規模の病院が存在していないこと、外来患者の約61%が半径約2キロ圏内の地域住民で占められていることについて説明がされました。

また、地域懇談会での意見としては、中央病院がなくなると困る人が多く、特に統合病院へのアクセスが悪く、タクシー代などの経済的負担が増えること、また医療機関の内容としては、一次救急の確保、入院・検査施設の確保などの要望が出ていること

そのため、市としては、地域の意見を踏まえ、医療誘致の方針で進める一方、資産の有効活用が大前提であるため、医療機関と意見交換し現実的な医療誘致を目指しているとのことでした。

本館敷地約1万㎡を民間医療機関を含む民間活用ゾーンの入札条件ですが、

参加資格条件および評価項目については、先日実施された第10回地域懇親会と同じ説明で、参加資格条件として

①入院機能をもった病院の整備、運営を行うこと

②100床以上の病床規模を有すること

③内科を含む複数の診療科目の設置および外来診察の実施

④1次救急を実施すること

などが示されました。

また、評価項目については、価格以外特に医療機能を重視すること

が示されました。

第10回地域懇親会の詳細はこちら https://go2senkyo.com/seijika/185817/posts/1152226

その後、質疑がされましたが、参加された市民の皆さんからは、活発なご意見が出ました。私が疑問に思っていたことに対する説明もあったことから、以下、まとめてみました。

●そもそも売却ありきなのか?賃貸は考えていないのか?

大切な市の財産を売却するということは、一時的な収入が入っても、財産が目減りするだけでメリットがありません。売却せずに賃貸などで資産を保有するという考え方は、本来的には正しいのではないかと考えます。

市の説明では、当初、賃貸も考えていたが、医療機関の資金の準備の観点からすると、土地の売却であれば担保をつけ金融機関から借り入れをするなど資金調達がやりやすいことから、医療機関誘致の可能性を高めるために売却を前提として進めているとのことでした。

一方、市は、資産の有効活用が大前提であるため、資産価値を大きく毀損して病院を誘致することはできないとのスタンスを取っていますので、売却を前提としても、ある程度、客観的に適正な売却価格で購入ができる病院の参入が必要ということになります。

なお、先日の地域懇親会でも、価格については、不動産鑑定士による鑑定額を参考に最低売却額を設定するとのことです。

最低売却価格は、地価、周辺相場、土地の収益性などを要素として判断されますが、収益性を重視しすぎると最低売却額が高くなる傾向も考えられ、適正な金額の設定はなかなか難しいのかと思いますが、私の個人的意見としては、やはり、病院誘致を最優先に考えるべきと思います。

●新病院は、どのような病院(建物)になるのか?

リノベーションの形をとるのであれば、1万㎡の敷地に建っている現在の病院がそのまま存置することになります。

一方、まったく一から立て直す場合、1万㎡全部を病院に使うことも理論上は可能ですが、現在の建築費高騰の中では、そこまで大きな規模の病院の参入は難しいのではないかとのことでした。そのため、選択肢としては、マンションなど収益性のあるものと合わせて建てることもありえるとのことでした。

もっとも、その場合でも、入札の必須条件として100床以上の病床を要求することで、病床確保のために一定の面積が必要であることから、建物のほとんどが病院以外となることはないと考えるとの説明でした(市の説明では、面積の半分近くまでは病院が占めるのではないかとのことでした)。

●中央病院の閉院(統合新病院の開院する令和8年7月1日)からどれくらいの期間で新しい病院が開院するのか?

他市事例をみると、リノベーションの手法を使った兵庫県立尼崎病院については、平成27年に尼崎総合医療センターの開院後、1年程度の平成28年に尼崎だいもつ病院が開院しています。

これに対して、建て替えの手法を使った兵庫県立塚口病院については、4年後の平成31年につかぐち病院が開院しており、建て替えの場合には、やはり4から5年程度のブランクが出てしまうのではないかと思われます。

●病院はずっとあるのか?

比較的安価な値段で病院として買い入れをした後、すぐに病院を閉院し第三者に売却する場合や、病院の経営が破綻して自己破産した場合などが想定されます。

市の説明では、参加資格条件として事業の安定性を求めることできちんといた経営基盤のある病院の参入が見込める。また、10年以内(最低)に医療機関をやめる場合には、買い戻し特約を付けることで市が買い戻せるようにするなどの対策を検討しているとのことでした。

今後も引き続き、進捗を確認していきたいと思います。