令和6年5月 民法等改正法による養育費確保に関する要点

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わり、その責任を果たすことが、こどもの利益確保のために重要であることから、令和6年5月の民法等改正法により、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されましたので、骨子をまとめてみました。なお、この法律は、令和8年5月までに施行されます。

1 親の責務に関するルールの明確化

(1)こどもの人格の尊重

父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。

(2)こどもの扶養

父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。扶養の程度は、こどもが親と同程度の生活を維持できる程度のものであることが要求されます(生活保持義務)。

(3)父母間の人格尊重・協力義務

父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりません。

以下のような行為は、この義務に違反する場合があります。

- ア 父母の一方から他方に対する暴行・暴言・誹謗中傷など

- イ 別居親の同居親に対する不当な干渉

- ウ 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

- エ 親子交流の取り決めがされたのに、特段の理由なくその実施を拒むこと

(4)こどもの利益のための親権行使

親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2 親権に関するルールの見直し

(1)父母の離婚後の親権者

父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権者は、次のように定めます。

- ・協議離婚の場合

父母の協議により、共同親権か単独親権かを定めます。 - ・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、こどもの利益の観点から、共同親権か単独親権かを決します。

なお、次のような場合は、単独親権となります。

- ・虐待のおそれがあるとき

- ・DVのおそれその他の事情により共同して親権を行うことが困難であるとき

親権者の変更

家庭裁判所が、こどもの利益のために必要と認めるときは、親権者の変更(父母の一方から他方、一方から双方、双方から一方)をおこなうことができます。

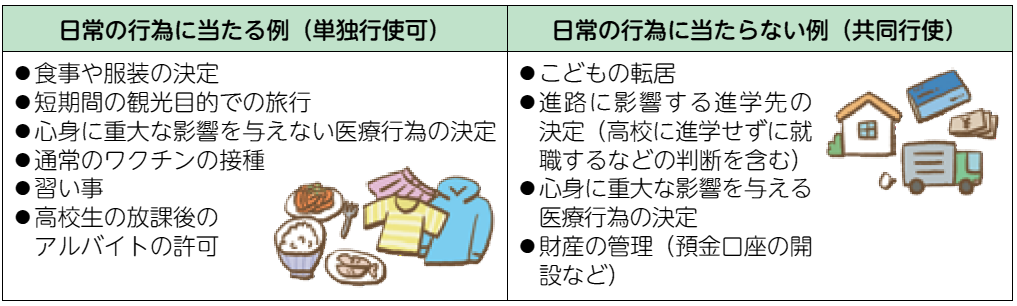

(2)共同親権の場合の親権の行使方法

父母の一方が親権の行使ができない場合を除いて、原則として、親権は、父母が共同して行います。

以下の場合は、親権の単独行使が可能です。

- 監護教育に関する日常の行為

例:食事・服装の決定、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、通常ワクチン接種、習い事など

- こどもの利益のため急迫の事情があるとき

例:DV・虐待からの避難、緊急の医療行為など

親権行使者の指定

特定の事項について、家庭裁判所が、親権行使者を定めることができます。

(3)監護についての定め

離婚に際して、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。

例:平日は、父母の一方が、土日は他方がこどもの監護を担当するといった定め

3 養育費の支払確保に向けた見直し

(1)合意の実効性の向上

今までは、別居親が養育費の支払いを怠ったときに、財産を差し押さえるためには、公正証書、調停調書、審判書などの債務名義が必要でした。

改正により、養育費再建に先取特権が認めらたため、父母間で作成した文書(当事者間で作成した覚書など)に基づいて、差し押さえが可能となりました。

先取特権が付与される養育費の額(上限)は、今後、法務省令で定められる予定です。

また、改正前に養育費の取り決めを行っていた場合は、改正後に生じた養育費の滞納について先取特権に基づく差押えが可能となります。

(2)法定養育費

今までは、離婚後、養育費の請求を行うためには、双方で養育費に関する取り決めが必要でした。しかし、改正後は、離婚の際に、養育費の取り決めをしていなくても、一定額の法定養育費の請求が可能となりました。また、法定養育費の支払いがされない場合の強制執行も可能となります。なお、法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。

(3)裁判手続の利便性向上

養育費の回収に関する情報提供のために、家庭裁判所が、収入情報の開示を命じることができます。

財産開示手続:保有する財産の開示

情報提供命令:市区町村に対し、支払義務者の給与情報の提供の開示

債権差押命令:判明した給与債権の差し押さえ

という一連の手続きの申請が可能となります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

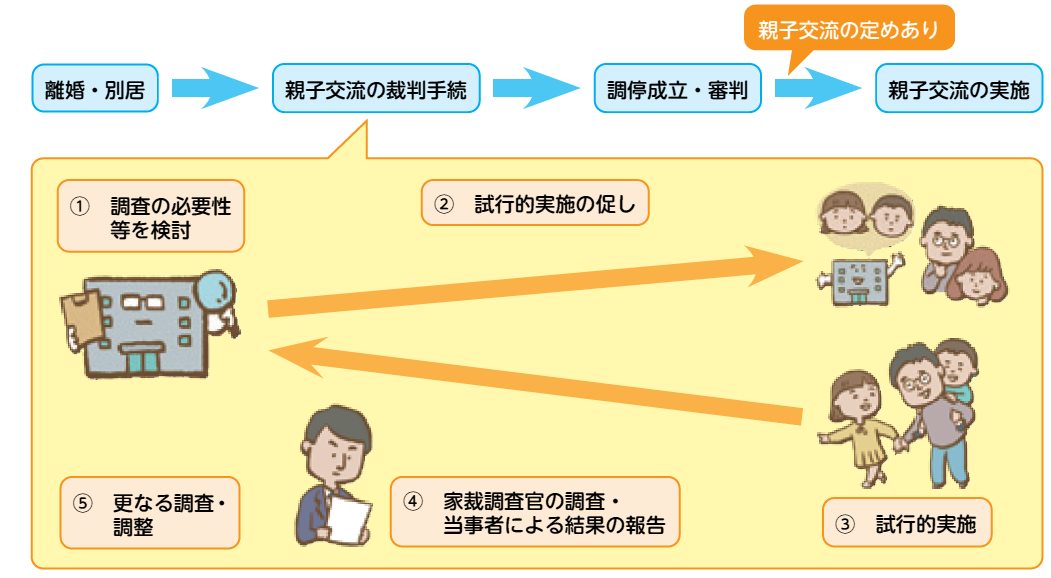

(1)親子交流の試行的実施

離婚成立前(別居期間中)について、家庭裁判所が、適切な親子交流の実現のために証左を行い、試行的実施の促しを行います。

(2)婚姻中別居の場合の親子交流

- 婚姻中別居の場合の親子交流は、父母の協議により定める

- 協議が成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定める

- こどもの利益を最優先に考慮する

(3)父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族(祖父母、兄弟姉妹)とこどもとの交流を実施するよう定めることができることになりました。

5 財産分与に関するルールの見直し

(1)財産分与の請求ができる期間が、2年から離婚後5年まで伸長されました。

(2)財産分与の考慮要素

今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。

(例示された考慮要素)

- ・婚姻中に取得又は維持した財産の額

- ・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度

- ・婚姻の期間・婚姻中の生活水準

- ・婚姻中の協力及び扶助の状況

- ・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

(3)裁判手続の利便性向上

家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができるようになりました。

参考文献

- 法務省HP:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

https://www.moj.go.jp/content/001428136.pdf

- 西宮市の養育費確保支援事業について

https://www.nishi.or.jp/kosodate/kosodate/boshi/keizaishien/yoikuhikakuho.html